�����蒮������F

�@���̃z�[���y�[�W�̕ʂ̂Ƃ���i�������������j�Ɍf�ڂ����h���X�f���̕ł�����ƐG�ꂽ�g�[�e���^���c�i���̕����j�̃����[�t�ɂ��āA���߂Ă��b�������Ă��������܂��B �P�D�O�x�̎O������iDreikonigskirche�j �@���̐́A�g�S���̓s�h�ƌĂꂽ�h�C�c�����A�U�N�Z���̋��s�h���X�f���ɂ͍����������̋{�a�⋳�����܂��B���̒��̂ЂƂA�V�s�X�iNeustadt�j�ɍ݂�O������̓��̓G���x��Ί݂�  ���s�X������悭�����܂��B���߂ăh���X�f���Ɉꔑ�����Ƃ��A���ǂ��낪�������s�X������������A�G���x��������낹��u�����[���̃e���X�Ńr�[���̃O���X��O�Ɋ������Ƃ��A��̌������ɂЂƂ��퍂������̓������邱�ƂɋC�t���܂����B�����A�h���X�f���𗣂��O�ɐV�s�X������A����ړ��Ăɋ���̑O�ɏo�܂����B���̎��ɂ��ꂪ�O������ł��邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B�O���Ƃ�����������Ȃ����O�́A�V���̃L���X�g�a���Ɋւ���L�q�̒��ŁA�������������ē�������삯�����O���m�Ƃ����̂��L���ɂ���܂����A���ꂩ�疼�t����ꂽ�悤�ł��B���̐��ʂ��猩�グ���Ƃ���ɎO�l�̐l����������ł��܂��B�����ɂ͉��Ƃ��������w�҂̕��e���������܂����B�����̒��ɓ��邱�ƂȂ������}�����̂��O������Ƃ̍ŏ��̏o��ł����B ���s�X������悭�����܂��B���߂ăh���X�f���Ɉꔑ�����Ƃ��A���ǂ��낪�������s�X������������A�G���x��������낹��u�����[���̃e���X�Ńr�[���̃O���X��O�Ɋ������Ƃ��A��̌������ɂЂƂ��퍂������̓������邱�ƂɋC�t���܂����B�����A�h���X�f���𗣂��O�ɐV�s�X������A����ړ��Ăɋ���̑O�ɏo�܂����B���̎��ɂ��ꂪ�O������ł��邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B�O���Ƃ�����������Ȃ����O�́A�V���̃L���X�g�a���Ɋւ���L�q�̒��ŁA�������������ē�������삯�����O���m�Ƃ����̂��L���ɂ���܂����A���ꂩ�疼�t����ꂽ�悤�ł��B���̐��ʂ��猩�グ���Ƃ���ɎO�l�̐l����������ł��܂��B�����ɂ͉��Ƃ��������w�҂̕��e���������܂����B�����̒��ɓ��邱�ƂȂ������}�����̂��O������Ƃ̍ŏ��̏o��ł����B �@ �@ �@��N��Ƀh���X�f�����ĖK�₵�����͓̑؍݂ł������Ǝs��������܂����B�O������ւ������^��ŁA�Ւd�O�̈֎q�ɍ����ďォ�痬��Ă���p�C�v�I���K���̉��t�Ɏ����X���Ă���ƁA���߂������̃x���`�ɂ����ƋF��悤�ɍ����Ă������N��肪�߂Â��Ă��āA�u�Ւd�̍��킫�ɗ����Ă���̂������j�Ƃ̃}�^�C  �A�E�킫�����n�l����v�Ƌ����Ă���܂����B�Ւd�͋�������̕ǂɔ�ׂĂ��Ȃ�N��̌o�����F�����ŁA���̋���ɐ̂��炠����̂̂悤�ł��B���N���͍Ăь��̃x���`�֖߂��Ă��܂����̂ŁA���炭���Ă���ڗ�����ċ�����o�܂����B�z�e���ɋA���Ă���A�[��������x�A�O������֏o�|���܂����B����̕����̖؉A�Ƀe�[�u������ׂ����X�g�����̃e���X�ŕ����̗t��ʂ��ē������グ�Ȃ���r�[��������ŁA�[�������C�����ŋ��s�X�A��܂����B�Âт��Ւd�Ɠ�l�̐��ґ��A�Ւd�Ɣ��Α��̏���ɒu���ꂽ�I���K������ەt���Ă��܂����B �A�E�킫�����n�l����v�Ƌ����Ă���܂����B�Ւd�͋�������̕ǂɔ�ׂĂ��Ȃ�N��̌o�����F�����ŁA���̋���ɐ̂��炠����̂̂悤�ł��B���N���͍Ăь��̃x���`�֖߂��Ă��܂����̂ŁA���炭���Ă���ڗ�����ċ�����o�܂����B�z�e���ɋA���Ă���A�[��������x�A�O������֏o�|���܂����B����̕����̖؉A�Ƀe�[�u������ׂ����X�g�����̃e���X�ŕ����̗t��ʂ��ē������グ�Ȃ���r�[��������ŁA�[�������C�����ŋ��s�X�A��܂����B�Âт��Ւd�Ɠ�l�̐��ґ��A�Ւd�Ɣ��Α��̏���ɒu���ꂽ�I���K������ەt���Ă��܂����B�@�O�x�ڂ̃h���X�f���K��͍�N�܌��ŁA���x�͎O�����čx�O�̌i���n�ւ����������܂����B�V�s�X�̃V���b�s���O�Z���^�[�Ŕ�����������A�O������ɓ����ĂЂƋx�݂��Ȃ����������  �n���Ă��܂����B���ʂ̍Ւd�A���E�̃o���R�j�[�ɕt����ꂽ�V�g���A�����㕔�̃I���K�������āA����ɂ��̉��ɖڂ��ڂ��ƃI���K���Ȃ̒u���ꂽ�o���R�j�[�̉��A��q���������̏���ɉ����̔����ۂ������[�t������̂ɋC�Â��܂����B�߂Â��Ē��߂�ƁA���F����Ǝv����10���̐Δ���Ȃ�S�̂̕�10���]��A����1.3���قǂ̃X�y�[�X�ɂ��܂��܂ȕ����������吨�̂ЂƂ̍s��������ɂ���Ă��܂��B�����ٗl�Ȃ̂͗�̐擪�ƍŌ���A����ƒ��قǂ̈�̂��܂ގO�͕̂��ʂ̐l�ԂłȂ��[���̎p�����Ă��邱�Ƃł��B������������A����͘b�ɕ����u�g�[�e���^���c�v�i�u���̕����v�̈ӁA�ȉ��h�C�c��ǂ݂̃g�[�e���^���c�Œʂ��܂��j�̃����[�t�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���̂����ɂ���̂��A����͕���܂���ł������A��������ɂ��锄�X�ɁgDresdner Totentanz�g�Ƃ����^�C�g���̃��[�t���b�g���u����Ă���̂������܂����B �n���Ă��܂����B���ʂ̍Ւd�A���E�̃o���R�j�[�ɕt����ꂽ�V�g���A�����㕔�̃I���K�������āA����ɂ��̉��ɖڂ��ڂ��ƃI���K���Ȃ̒u���ꂽ�o���R�j�[�̉��A��q���������̏���ɉ����̔����ۂ������[�t������̂ɋC�Â��܂����B�߂Â��Ē��߂�ƁA���F����Ǝv����10���̐Δ���Ȃ�S�̂̕�10���]��A����1.3���قǂ̃X�y�[�X�ɂ��܂��܂ȕ����������吨�̂ЂƂ̍s��������ɂ���Ă��܂��B�����ٗl�Ȃ̂͗�̐擪�ƍŌ���A����ƒ��قǂ̈�̂��܂ގO�͕̂��ʂ̐l�ԂłȂ��[���̎p�����Ă��邱�Ƃł��B������������A����͘b�ɕ����u�g�[�e���^���c�v�i�u���̕����v�̈ӁA�ȉ��h�C�c��ǂ݂̃g�[�e���^���c�Œʂ��܂��j�̃����[�t�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���̂����ɂ���̂��A����͕���܂���ł������A��������ɂ��锄�X�ɁgDresdner Totentanz�g�Ƃ����^�C�g���̃��[�t���b�g���u����Ă���̂������܂����B�@���̂悤�Ƀh���X�f�����O�x�K�˂āA�O������ւ��J�Ԃ������^���Ƀg�[�e���^���c�Əo��܂����B����܂ł��A�����炱����𗷂��钆�ł��鎖���ɏo����Ďv�����������ɋ����������Ă��܂����Ƃ�����܂������A�����X���J�Ԃ��K�˂钆�ʼn����ɓ������悤�ɋN��o������̊y���݂ł��B �Q�D�h���X�f���̃g�[�e���^���c �@�O������玝���A�������[�t���b�g�̏�������āu�h���X�f���̃g�[�e���^���c�v�̃����[�t�����čs�����Ǝv���܂��B���[�t���b�g�̐����͂���ȕ��Ɏn�܂��Ă��܂��B

�@�O������̃����[�t�ɕ`����Ă���̂͂Q�V�̂̐l�����ł��B�����Ɍf����ʐ^�͎O������ŎB���ė������̂ł��B�����̂��߉摜�ҏW�̓s���ňꕔ�ɐl���̏d��������܂��B  �@�擪�ɂ���̂̓V�����}�C�Ƃ����J�����������_�Ŋ[���̎p�����Ă��܂��B���ɂ͇@���c���]���A�A���@���A�B�i���A�C�C���@���A�D�C���Q������A�E���E�ҁA�F�C���m������̊e�K�w���\���đ����Ă��܂��B���̌��ɑ��ۂ����������_���o��q��|���Ďc��̐l�тƂ�擱���Ă��܂��B���Ƃɂ͇G�c��̃J�[���ܐ��A�H��│����ɒS���������̃t�F���f�B�i���h1���A�����Ă��̎��ɕE�₵���p�ő����̂����̃����[�t�̔����҂ŇI�U�N�Z���̕E���ƌĂꂽ�w���c�H�[�N�E�Q�I���N�ŁA���̌��ɂ͇J���q�̃��[�n�������܂��B����ɗ�͑����A�K�R�m�A�L�M���A�M�s���K���̊w�ҁA�N��H�ƎҁA����ɕn�����K�w�Ƃ��āA�O�����A�P�_���A���̌�ɂ͇Q�����炢�܂ł��܂��B���ɕw�l�������ꏏ�ɂ܂Ƃ߂��āA�R���q�C���@���A�S�M���̏����A(21)�w���ɃK�`���E��w�����������l�Ƒ����A���̌��� (22)���̑܂������������������āA(23)�q�ǂ��ƍŌ�� (24)�n�����V�l���x���̂�����߂�劙�����������_�̑O�ɑ����Ă��܂��B���̂悤�ɂ��āA�O�̂̎��_�ɓ����ꂽ�Q�S�l�̊e�K�w�̐l�тƂ���̒��ɕ`����Ă��܂��B �������A21�Ԗڈȍ~�̓t�H���g�̐���ɂ�萔�����J�b�R�ŕ\�L����Ă��܂�

�@�u������K�w�v���\����Q�S�l�ɂ��̃����[�t�����ꂽ1534�N�����̎Љ�̍\�����M�����ċ����[���̂ł����A�����A�g���̍���A�n�x�̍��ʂȂ��F�u���v�̑O�ɕ����ł��邱�Ƃ���������Ă���悤�ł��B�@���[�t���b�g�̏��߂̕��Ɍf����ꂽ�����̃e�L�X�g������܂��B���̂ЂƂ́A1350�N����Ƀ��e����ŏ����ꂽ�ŌÂ̂��̂Ƃ��Ēm��ꂽ�g�[�e���^���c�Ɋւ���e�L�X�g����ꂽ���̂ł��B

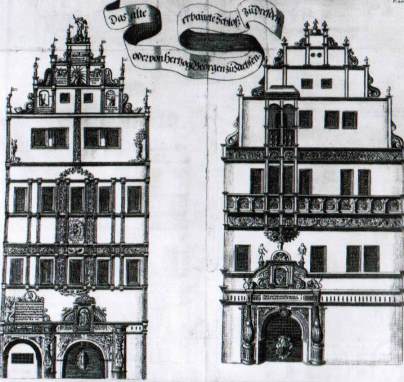

�@���[���b�p�Łu�g�[�e���^���c�v�̊T�O���L�܂����̂�14���I�ŁA���̋��|��O�ɐl�X���������ɂȂ��ėx�葱����Ƃ��������N���Ƃ���Ă���悤�ł��B���O�̐g����n�x�ɊW�Ȃ��A������ˑR�K��鎀�̑O�ł��ׂĂ͖��ɋA���Ă��܂��Ƃ��������ς�14���I���̃y�X�g�̗��s��S�N�푈�i1337�N�`1453�N�j�̔ߎS�����琶�܂ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B���{��12���I�ɐ��܂ꂽ�n�����������A�z���Ă��܂��܂����A�n���̐ӂߋ����̓I�ɕ`���Đ��O�̍s�������߂�n�������ɂ́A����ŋɊy�Ƃ����~���̐��E���O��ƂȂ��Ă���_�ŏ����j���A���X���قȂ�悤�Ɏv���܂��B������ɂ��Ă��g�[�e���^���c�̒�����̂͌���ɐ����鎄�����ɂ������ł͂���܂���B �@�g�[�e���^���c�̃����[�t���h���X�f���̏��Ɍf����ꂽ�͉̂��̂��H��ɂȂ��ĐV�s�X�ɂ���O������֎p����Č��݂̏ꏊ�Ŋς邱�Ƃ��o����̂͂ǂ̂悤�Ȍo�܂ɂ����̂Ȃ̂��B���������A���[�t���b�g�̒����炽�ǂ��Ă݂����Ǝv���܂��B �R�D�g�[�e���^���c�̃����[�t���O������֗���܂� �@���݃h���X�f���̎O������ɂ���g�[�e���^���c�̃����[�t�́A��قǂ̐����ɂ����O�̏o�Ă����E���A�w���c�H�[�N�E�Q�I���N�i1471�N�`1539�N�j�ɂ���ăh���X�f����̃Q�I���Q�����1534�N�ɒu����܂����B�Q�I���Q����͓����G���x��̋��Ɍ�������̖k�ʂ̓��ɒʂ��Ă��܂����B �@���̐}�̓��[�t���b�g�Ɍf�ڂ���Ă���Q�I���Q�����`����1680�N�̓��ʼn�ł��B���͊X���̓�ʁA�E���G���x��ɖʂ����k�ʂłQ�K�ƂR�K�̊ԂɃg�[�e���^���c�̃����[�t���͂ߍ��܂�Ă��܂��B �@  �@1701�N�Ƀh���X�f����̑�������āA�Q�I���Q������Ă������܂����B��̏C�����ς��1721�N�ɓ����̃U�N�Z���I���ł������A�E�O�X�g�����̖��߂ő��������g�[�e���^���c�̃����[�t�͐V�s�X�̎O���������ɂ����n�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B �@����E���̖����A1945�N�̐�ЂŎO������Ђǂ��j��A���̍Č����Ȃ��ꂽ��A�����h�C�c�������1991�N�Ƀ����[�t�͔��{�I�ɏC������ċ�����ŃI���K���ȉ��̌��݂̏ꏊ�ɔ[�߂��܂����B�g�[�e���^���c�̃����[�t����点�ăQ�I���Q����Ɍf�����w���c�H�[�N�E�Q�I���N�̈Ӑ}���ǂ��ɂ������̂��A�Ђő������������[�t��V�s�X�̕�n�Ɏ�������u�����A�E�O�X�g�����̍l�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��͑�ϋ����̂��邱�Ƃł��B �@���݁A�h���X�f���̎O������ł͖��N�u�g�[�e���^���c�v�Ɉ����t��≉�����s���Ă���A������Y�Ƃ��đ�ɂ���Ă��邱�Ƃ����[�t���b�g������`����Ă��܂��B �S�D�E���w���c�H�[�N�Ƌ����A�E�O�X�g��  �@�E���ƌĂꂽ�w���c�H�[�N�E�Q�I���N��1471�N�Ƀ}�C�Z���Ő��܂�āA1500�N����h���X�f����1539�N�ɖS���Ȃ�܂�40�N�߂��U�N�Z�����Ƃ��ČN�Ղ��܂����B���̊ԁA1520�N�����s���������^�[�̏@�����v�Ƃ���Ɋ֘A����1524�N�ɋN�����_���푈�ȂLj�A�̓����̒��ŁA�������g���Ⴂ���Ƀ}�C�Z���Ő��E�ɏA�������Ƃ̂���w���c�H�[�N�E�Q�I���N�͋���̉��v�ɂ͊S�������Ȃ�����A���^�[�̋��`������̕���������炷�ƍl���A�J�g���b�N�̗��ꂩ��f�łƂ��ď@�����v�ɔ����A���������őΛ������Ƃ����܂��B�v���e�X�^���g�̋��`�ɑ���J�g���b�N�I�Ȏ咣�̂ЂƂ��h���X�f���̎����̏�ɖ�Ɍf�����u�g�[�e���^���c�v�̃����[�t�ł������Ƃ������Ă��܂��B14���I�ȗ��̂��܂��܂ȔߎS�ȏo������@���I�ȍr�p�̒��ōŌ�̐R�����߂Â��Ă���Ƃ��������̐l�тƂ̕s����w�i�Ƃ����u�g�[�e���^���c�v�̃��`�[�t�͎��R�Ɏ�e�������̂ł������悤�ł��B �@�E���ƌĂꂽ�w���c�H�[�N�E�Q�I���N��1471�N�Ƀ}�C�Z���Ő��܂�āA1500�N����h���X�f����1539�N�ɖS���Ȃ�܂�40�N�߂��U�N�Z�����Ƃ��ČN�Ղ��܂����B���̊ԁA1520�N�����s���������^�[�̏@�����v�Ƃ���Ɋ֘A����1524�N�ɋN�����_���푈�ȂLj�A�̓����̒��ŁA�������g���Ⴂ���Ƀ}�C�Z���Ő��E�ɏA�������Ƃ̂���w���c�H�[�N�E�Q�I���N�͋���̉��v�ɂ͊S�������Ȃ�����A���^�[�̋��`������̕���������炷�ƍl���A�J�g���b�N�̗��ꂩ��f�łƂ��ď@�����v�ɔ����A���������őΛ������Ƃ����܂��B�v���e�X�^���g�̋��`�ɑ���J�g���b�N�I�Ȏ咣�̂ЂƂ��h���X�f���̎����̏�ɖ�Ɍf�����u�g�[�e���^���c�v�̃����[�t�ł������Ƃ������Ă��܂��B14���I�ȗ��̂��܂��܂ȔߎS�ȏo������@���I�ȍr�p�̒��ōŌ�̐R�����߂Â��Ă���Ƃ��������̐l�тƂ̕s����w�i�Ƃ����u�g�[�e���^���c�v�̃��`�[�t�͎��R�Ɏ�e�������̂ł������悤�ł��B�@���E��̎ʐ^�̓��[�t���b�g����]�ڂ������[�J�X�E�N���i�n�̍�Ƃ�����w���c�H�[�N�E�Q�I���N�̏ё���ł� �@�h���X�f���̃����[�t�����ꂽ1534�N�̓w���c�H�[�N�E�Q�I���N�̔ӔN�ɂ�����܂����A�ގ��g��10�l�̎q����9�l�܂ł������A�Q�I���Q���傪���݂���Ă���1534�N�ɂ͍Ȃ��S���Ȃ�A����ȗ��E��L�����ςȂ��ɂ������Ƃ��u�E���v�̖��̗R���ƌ����Ă��܂��B���̂悤�ȏ����Ă���ƁA�u�g�[�e���^���c�v�̃����[�t����点�A���̒��Ɏ������g�Ƒ��q��`�������w���c�H�[�N�E�Q�I���N�̐S���ɂ͂����̖���ς��������̂�������܂���B �@�����ƌĂ�A�U�N�Z�������ɔɉh�������炵�h���X�f���̌��݂̎p��������A�E�O�X�g��  1670�N�����1694�N����1733�N�܂ŃU�N�Z���I���ɍ݈ʂ��܂����B�Y�Ƃ����サ�A�}�C�Z���������点���͓I�ɍ��͂����߁A�r�p���Ă����h���X�f���̐V�s�X���Č��������Ƃł��m���Ă��܂��B�h���X�f����̊O�ǂɂ̓}�C�Z������ō��ꂽ�L���ȁu�N��̍s��v������܂����A��ɂ̂قڒ����ɂ����ĂЂƂ���ڗ��̂��A�E�O�X�g�����̋R�n���ł��B�����̃U�N�Z�������̓��^�[�h�̃v���e�X�^���g���ŋߗׂ̃v���e�X�^���g�����ɑ���哱�I�ȍ��ł������A1697�N�Ƀ|�[�����h�������˂邽�߂Ɏ������g�J�g���b�N�ɉ��@����Ƃ��������I�Ȍ��f���}���܂���ł����B���̂悤�ȃA�E�O�X�g���u�g�[�e���^���c�v�����[�t�̈����ɂ����Ă��@���I�ȋ@���ւ̂��������������I�ȏ�����D�悳�������Ƃ͑傢�ɂ��蓾��Ǝv���܂��B 1670�N�����1694�N����1733�N�܂ŃU�N�Z���I���ɍ݈ʂ��܂����B�Y�Ƃ����サ�A�}�C�Z���������点���͓I�ɍ��͂����߁A�r�p���Ă����h���X�f���̐V�s�X���Č��������Ƃł��m���Ă��܂��B�h���X�f����̊O�ǂɂ̓}�C�Z������ō��ꂽ�L���ȁu�N��̍s��v������܂����A��ɂ̂قڒ����ɂ����ĂЂƂ���ڗ��̂��A�E�O�X�g�����̋R�n���ł��B�����̃U�N�Z�������̓��^�[�h�̃v���e�X�^���g���ŋߗׂ̃v���e�X�^���g�����ɑ���哱�I�ȍ��ł������A1697�N�Ƀ|�[�����h�������˂邽�߂Ɏ������g�J�g���b�N�ɉ��@����Ƃ��������I�Ȍ��f���}���܂���ł����B���̂悤�ȃA�E�O�X�g���u�g�[�e���^���c�v�����[�t�̈����ɂ����Ă��@���I�ȋ@���ւ̂��������������I�ȏ�����D�悳�������Ƃ͑傢�ɂ��蓾��Ǝv���܂��B�T�D�g�[�e���^���c����̑z�� �@���̂Ƃ���h�C�c�̊X�X���J��Ԃ��K�˂ĕ����Ă��܂��B���y�Ƃ╶�w�ҁA�@���Ƃ̏����̏ꏊ�A���j�I�Ȍ���������A���������i�ɏo�������Ƃ���Ȋy���݂ƂȂ��Ă��܂��B  �@���̂悤�ȗ��̒��ŁA�ˑR�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�u���̕����v�ɂ��������낢���̂ł����A�����Ƃ����������n�̏�ɒz���ꂽ���݂̃��[���b�p�̎p���v���Ƃ��A�����̐l�тƂ��x�z�����u���̕����v�Ƃ����Ă��悢�g�[�e���^���c�ɕ`����Ă��鎀���ς��֘A�̃e�L�X�g�ƂƂ��ɖ�����Ă݂�̂������[�����ƂɎv���Ă��܂����B���[�t���b�g�̒��ɉ��x���o�ė��郉�e����̃������g�E�����imement mori�j�Ƃ������t������܂��B�h�C�c��������Łu����z���v���Ӗ����邱�̌��t�ɂ͐��m�Œ����ȑO���疬�X�Ǝp����Ă����ʑt�ቹ�̂悤�Ȑ��Ǝ��ւ̈Öق̗�������������Ă���悤�ł��B�h���X�f���̃g�[�e���^���c�����̕����̒��Ŏ~�߂邱�Ƃ��o����悤�Ɏv���܂��B �@���̂悤�ȗ��̒��ŁA�ˑR�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�u���̕����v�ɂ��������낢���̂ł����A�����Ƃ����������n�̏�ɒz���ꂽ���݂̃��[���b�p�̎p���v���Ƃ��A�����̐l�тƂ��x�z�����u���̕����v�Ƃ����Ă��悢�g�[�e���^���c�ɕ`����Ă��鎀���ς��֘A�̃e�L�X�g�ƂƂ��ɖ�����Ă݂�̂������[�����ƂɎv���Ă��܂����B���[�t���b�g�̒��ɉ��x���o�ė��郉�e����̃������g�E�����imement mori�j�Ƃ������t������܂��B�h�C�c��������Łu����z���v���Ӗ����邱�̌��t�ɂ͐��m�Œ����ȑO���疬�X�Ǝp����Ă����ʑt�ቹ�̂悤�Ȑ��Ǝ��ւ̈Öق̗�������������Ă���悤�ł��B�h���X�f���̃g�[�e���^���c�����̕����̒��Ŏ~�߂邱�Ƃ��o����悤�Ɏv���܂��B���E�̎ʐ^�̓g�[�e���^���c�̂���ɕ`���ꂽ���_�ł�

�@�m�̓����A����̐V�����z���āu���Ǝ��v�͐����Ƃ���������̂̋��ʂ̊S���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�̂Ȃ��Ƃ���ł��B���̎�̃e�[�}�͐l�ɂ���Č�����ꍇ������܂��̂ŁA�����ɂ����b����Ƃ�����ɂ͍s���܂��A�l�������ǂ����키���߂ɂ͌������Ȃ��e�[�}�ł��낤�Ǝv���Ă��܂��B�@���̍e�̂��������ƂȂ����g�[�e���^���c�̃��[�t���b�g�͂܂��ǂݐ�Ă��܂��A�֘A�̏�����l�b�g��Ɍf������Ă��邳�܂��܂ȃf�[�^�A�L�q���Q�l�ɂ��Ȃ���A�Ƃ肠�����̂��Ƃ������܂��B �ȏ�

�����Q�U�N�S���Q�O���@��ыL

|